Digital Practice of Behavioral Public Welfare: Research on the Scenario-Based Donation Mechanism of Alipay’s Public Welfare Platform

王宇毅

關鍵詞:行為公益; 場景化捐贈; 支付寶公益平臺; Behavioral Public Welfare; Contextualized Donation; Alipay Public Welfare Platform

摘要:本研究以支付寶公益平臺為案例,探究其場景化捐贈機制如何解決傳統公益參與門檻高、反饋弱及缺乏參與感的問題。 支付寶公益通過「行為可量化–反饋可感知– 價值可轉化」模型,利用螞蟻森林、螞蟻莊園等產品,將使用者的日常行為(如步行、支付)轉化為綠色能量、愛心蛋等虛擬資產,並通過遊戲化設計、區塊鏈技術及公域流量分發,實現“零成本”公益參與。 截至2023年,該模式吸引超6億使用者,種下3.26億棵真樹。 其核心價值在於:通過具象化反饋(如“虛擬樹 = 真樹”)直觀連接行為與成果,顯著降低門檻(72.3%使用者因此首次參與); 以公域流量主導(69%用戶因平台推薦使用)提供差異化策略; 並通過場景融合構建理性公共表達空間。 研究填補了“行為–場景–結果”鏈路的理論空白,為公益行業降低參與成本、提升可持續性提供了重要實踐參考。

Abstract: This study takes the Alipay Public Welfare Platform as a case to explore how its contextualized donation mechanism addresses the problems of high participation barriers, weak feedback, and lack of a sense of participation in traditional public welfare. Through the “Behavior Quantifiable-Feedback Perceivable-Value Convertible” model, Alipay Public Welfare uses products such as Ant Forest and Ant Farm to transform users’ daily behaviors ( such as walking and payment) into virtual assets like green energy and love eggs. It achieves “zero-cost” public welfare participation through gamification design, blockchain technology, and public domain traffic distribution. As of 2023, this model has attracted over 600 million users and planted 326 million real trees. Its core value lies in: visually connecting behaviors and outcomes through concrete feedback (e.g., “virtual tree = real tree”), significantly lowering the threshold (72.3% of users participated for the first time as a result); providing differentiated strategies through public domain traffic dominance (69% of users used the platform due to recommendations); and building a rational public expression space through scenario integration. This research fills the theoretical gap in the “behavior-scenario-result” chain and provides an important practical reference for the public welfare industry to reduce participation costs and enhance sustainability.

1.引言

1.1. 研究背景

在數位中國戰略深化推進與共同富裕目標指引下,互聯網技術正深刻重塑公益慈善參與範式,第三次分配的社會價值日益凸顯。 黨的十九屆四中全會及“十四五”規劃對慈善事業的制度性部署,與2016年《慈善法》實施共同構建起互聯網慈善治理框架。 民政部頒布的兩項技術管理規範及指定平臺遴選機制(2025年增至29家),標誌我國公益捐贈進入規範化數位化發展階段。 傳統公益捐贈長期受制於三大結構性瓶頸:資金與時間門檻過高導致潛在參與者流失; 項目執行透明度不足形成「黑箱效應」,某基金會調研顯示72%公眾因善款去向不明拒絕捐贈; 單向參與模式缺乏情感互動,難以建立持續聯結,這些痛點亟待技術創新破解。 作為首批指定平臺,支付寶公益依託技術與流量優勢,構建“行為公益”創新解決方案,成為“人人公益”生態的核心載體。 其突破在於將公益場景深度嵌入日常生活:通過螞蟻森林、螞蟻莊園等產品矩陣,將步行、支付等行為轉化為「綠色能量」「愛心蛋」等可量化虛擬資產; 借助遊戲化反饋機制,以可視化形式實現貢獻即時感知(如“虛擬樹 = 真樹”); 聯合企業建立行為–資金轉化通道(如158.4顆愛心蛋兌換醫療救助)。 截至2023年,螞蟻森林吸引超6億用戶參與,累計種樹3.26億棵,驗證了行為公益的規模化潛力。 技術與制度雙輪驅動下,互聯網募捐規模持續攀升。 《中國互聯網公益發展報告(2023)》顯示,2022年互聯網募捐善款超100億元,同比增長28%,其中場景化、遊戲化模式貢獻超30%增量。 截至2024年10月,29家指定平臺累計募集資金突破500億元,較2021年增長五倍。

當前學界對行為公益的研究仍聚焦概念層面,缺乏運作機制的實證解構,尤其忽視“場景–行為–結果”的關鍵閉環。 以支付寶公益為樣本,深入解析其場景化捐贈機制的設計邏輯、技術支撐與社會效應,既能填補相關理論空白,也可為公益行業降低參與門檻、提升可持續性提供實踐範式,助力優化社會資源配置與第三次分配,為共同富裕注入新動能。

1.2. 研究意義

現有學界對行為公益的研究多聚焦概念界定與價值宣導,卻鮮少探究其數位化落地的核心運作機制。 本研究通過解構支付寶公益平臺「行為轉化→場景互動→結果具象」的閉環設計,首次提出「場景化捐贈機制」三維模型(行為可量化、反饋可感知、價值可轉化),系統闡釋遊戲化規則、區塊鏈技術與公域流量的協同激活效應。

理論層面,本研究彌補了“行為–場景–結果”鏈路的實證空白,拓展了社會認同理論在數位公益場景的應用邊界,揭示虛擬捐贈行為通過即時反饋強化“捐贈人身份”自我認知的作用機制,為公益心理學研究提供新視角。

實踐價值上,對公益行業而言,平臺以「零資金成本+碎片化互動」覆蓋6億使用者(含傳統公益未觸達群體),72.3%螞蟻莊園使用者因「無需花錢」首次參與,驗證行為公益的增量啟動效能; 區塊鏈存證與「虛擬樹 = 真樹」具象反饋構建可視化信任鏈,可緩解72%公眾因善款不透明導致的拒捐困境; 77.9%用戶通過互動提升公益認同感,「分層參與路徑」為行業留存長期捐贈者提供方法論。 對互聯網平臺,研究揭示公域流量公益轉化邏輯,支付寶非社交型觸達使69%用戶因平臺推薦使用螞蟻森林,為生活類平臺提供以高頻業務為入口嵌入低門檻互動的差異化策略。

社會層面,場景化設計拓展公共議題理性表達空間,構建去熟人化決策環境; 將公益從“富人慈善”解構為“舉手之勞”,通過微行為滲透公共議題,推動“公益生活化”認知革新,為構建全民公益生態、助力共同富裕注入動能。

2. 理論基礎與文獻綜述

2.1. 文獻綜述

在中國知網以“慈善”為主題進行檢索,共檢索到27,087條結果,而以“互聯網慈善”為主題進行檢索,共檢索到155條結果,其數量不足“慈善”的千分之六。 一方面源於我國慈善事業發展歷史悠久,早在中國先秦時期,諸子百家對慈善思想與活動有較為豐富的論述,對後世的慈善事業也有著深遠影響[1]。 另一方面源於互聯網興起后,「互聯網 + 慈善」在學術領域熱度並不高。 國內學者大多集中在對於「互聯網 + 慈善」這個新模式的研究,揭示新模式所存在的問題及治理方向。 學者董一彬,呂夢園提出由於法律本身具有滯後性,導致網路募捐的法律法規不健全、有關網路募捐平台的監管體系不健全、網路募捐平台建設不完善等[2]。 學者馮春,黃靜文指出在網路慈善蓬勃發展的同時,各類失范現象凸顯,需要強化網路慈善資訊審核、加強公開透明制度建設、強化對網路慈善平臺的治理以及推進法治化治理[3]。 學者金碧華,陳苗青指出現在是慈善3.0的時代,慈善3.0時代以跨界協同、眾創共用為特徵,推動全民共創的公益新生態。 “互聯網 + 慈善”呈現參與主體年輕化、內容多樣化、形式創新互動化、效果精準高效化等特點,但仍面臨法規與行業標準滯後、資訊透明度不足、社會信任危機等挑戰,制約其可持續發展[4]。

經過30餘年的發展,我國慈善事業進入了與互聯網相結合的新階段,呈現出諸多新特點。 2016年3月16日,首部《中華人民共和國慈善法》的出臺為新時期“互聯網 + 慈善”模式的發展帶來了新的機遇和挑戰[5]。 2016年《慈善法》通過明確平臺指定機制、強化資質審核、規範資訊發佈與資金管理,初步構建了互聯網募捐的監管框架。 學者楊偉偉指出互聯網公開募捐公開資訊平臺為慈善事業的發展注入了巨大的活力但同時也帶來了監管的難題,例如存在的法律監管漏洞、公募標準不明、慈善認定意願不高、自身運營欠規範、慈善捐助失信等問題[6]。 學者金錦萍提到網路募捐成為慈善募捐的重要管道同時產生了很多的問題,其從原理到規則層面進行全面梳理和廓清。 同時也提到需要在《慈善法》下出臺必要的配套措施來保障法律的實施效果[7]。 現大多文章主要聚焦於互聯網募捐平臺的合法合規方面,對於如何引導平臺的高質量發展並無過多研究。 正如前文所提到的,排名前五位的互聯網募捐平臺往往佔據行業70%以上的籌款總額,形成“贏家通吃”的市場格局。 這種非均衡發展態勢不僅削弱了慈善資源配置的普惠性,更可能引發“慈善市場失靈”風險。

GoFundMe作為國際知名的數位公益平臺,研究表明其具有便捷的眾籌發起流程,允許個人或組織快速發起籌款專案,吸引全球範圍內的捐贈者。 其優勢在於廣泛的用戶基礎和全球化的傳播能力,但也面臨著專案審核難度大、部分專案存在信任風險等問題。 有研究關注到GoFundMe在一些重大災難事件中的籌款表現,如在自然災害后能迅速彙聚大量資金,但也存在部分資金分配不合理的爭議。 在國際上,一些數位公益平臺專注於特定領域,如專注於教育公益的平臺,通過連接捐贈者與貧困地區學校,為其提供教育資源。 這類平臺的特點是目標明確,資源針對性強,但在資金募集規模上可能相對有限。

2.2. 理論基礎

福格行為模型(Fogg Behavior Model, FBM)是由斯坦福大學B.J.福格教授提出的理論框架,用於解釋特定情境中目標行為的發生機制。 該模型的核心觀點是:目標行為的發生需要動機、能力與提示三個要素在特定時刻同時滿足必要條件,三者缺一不可。

動機是驅動行為的內在心理能量,決定個體執行行為的努力程度,主要包括對愉悅或痛苦的感知、對結果的希望或恐懼預期,以及對社會接納的需求,其水準會受情緒、環境等因素動態影響[8]。 能力指執行行為的客觀可行性,可簡化理解為行為的「簡易性」,提升能力的關鍵是降低執行門檻,比如減少時間、金錢投入,降低操作複雜度,或與現有習慣綁定。 提示是觸發行為的信號系統,需在動機和能力均達閾值時出現才有效,形式包括環境線索、技術提醒等外部刺激,以及情緒、生理需求等內部因素,缺乏提示時即便動機和能力充足,行為也可能不發生。 動機與能力之間存在補償效應:高動機可彌補低能力不足,高能力也能弱化低動機的影響。 行為發生的臨界點位於動機與能力構成的二維座標系中的行動閾值線上,當兩者的乘積達到臨界閾值,再配合精準提示,目標行為才能被成功觸發。 模型特彆強調時機的重要性,提示需精準捕捉動機與能力均處於高位的「熱點時刻」,才能最大化行為觸發成功率。

3. 案例介紹

支付寶公益平臺由螞蟻科技集團依託支付生態發起,其發展與螞蟻集團成長深度綁定,在技術應用、戰略規劃與公眾參與層面形成創新性與規範性兼具的互聯網公益體系。

平臺公益探索始於2008年汶川地震期間的募捐管道搭建,成為早期將公益功能嵌入互聯網產品的代表。 2016年入選民政部首批慈善組織互聯網公開募捐平臺,獲官方規範認可; 同期率先將區塊鏈技術應用於公益領域,通過專案資訊上鏈實現捐贈記錄不可篡改,顯著提升透明度與公信力。 2022年螞蟻集團啟動「數位普惠、綠色低碳、科技創新、開放生態」四位一體ESG戰略,為平臺長遠發展指明方向。 平臺構建了基礎捐贈功能與創新產品結合的多層次參與體系。 基礎捐贈依託支付寶支付合規資質,提供單次捐贈、定期月捐等直接通道,資金支付在平臺內閉環完成,既保障便捷性,又通過合規基礎設施強化安全規範性。 創新產品則包含公益互動場景、企業配捐機制及三大數位公益產品,構成非資金捐贈的行為參與體系。 用戶通過螞蟻森林、行走捐等場景,以日常行為參與公益,形成「行為轉化公益」路徑; 企業配捐機制將用戶行為量化為資金額度,由螞蟻及合作企業提供配捐,通過公益機構落地執行。

螞蟻森林、螞蟻莊園與螞蟻新村三大核心產品各具特色。 螞蟻森林聚焦綠色低碳,對近60種低碳場景標準化評估,使用者低碳行為換算為虛擬能量,積累後由企業捐贈資金用於生態專案。 螞蟻莊園以遊戲化模式讓用戶通過互動獲取虛擬雞蛋,捐贈支援弱勢群體幫扶。 螞蟻新村聚焦女性發展,用戶通過虛擬經營獲取木蘭幣助力相關專案。

4. 案例分析

4.1. 支付寶公益平臺的行動基礎與定位

支付寶公益平臺在互聯網募捐領域展現出顯著的差異化特徵,其核心優勢在於依託公域流量構建捐贈生態,即主要通過普遍性社會關係實現用戶連接,而非依賴熟人社交網路。

1) 公域流量驅動下的新型捐贈關係構建

在互聯網捐贈場景中,公域流量特指突破用戶個體或公益專案私人社交圈層,由平臺通過系統性宣傳推廣、場景化服務設計等機制直接獲取並分發的關注度與流量資源。 支付寶公益平臺正是公域流量賦能捐贈行為的典型實踐樣本。 該平臺上的公益項目捐贈行為,並非源於使用者基於私人社交關係的相互拉動。 用戶參與愛心捐贈、螞蟻森林等公益場景的行為,更多是受到平臺構建的互動場景與遊戲化體驗的吸引,由此形成的捐款行為具有泛公眾化特徵,其本質是基於普遍社會關係的捐贈行為。

2) 支付寶APP對公域流量的有效引入

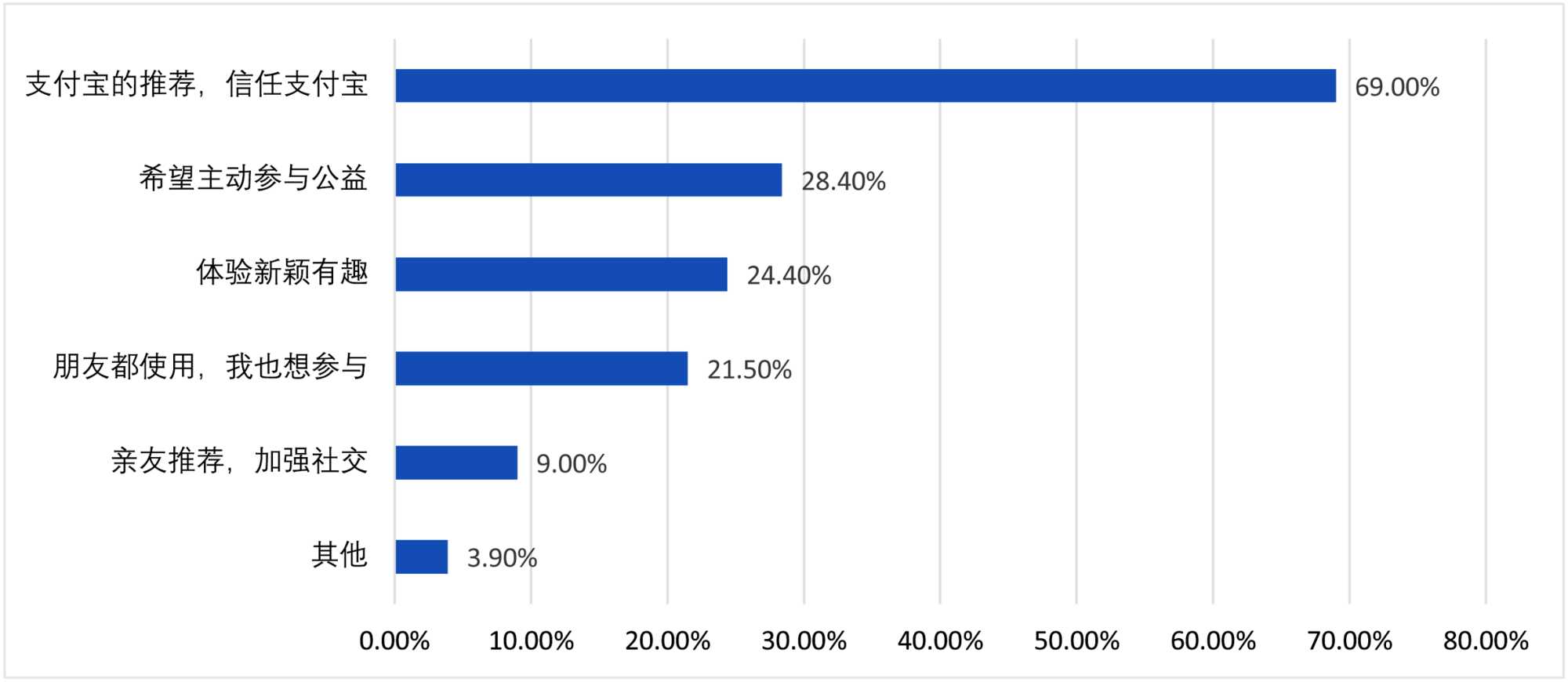

以螞蟻森林為例,支付寶APP在其「寸土寸金」的首頁橫幅、功能宮格等核心位置,對螞蟻森林相關信息進行展示,並通過消息推送系統向用戶傳遞螞蟻森林的動態資訊。 這些運營手段能夠有效引導公眾在使用支付寶APP的過程中關注到螞蟻森林專案,進而促進公眾參與行為向捐贈行為轉化。 值得注意的是,公眾打開螞蟻森林的行為有相當一部分源於其對支付寶平臺其他功能的使用(如支付結算、理財服務、快遞查詢等),這一現象清晰地展現了通過公域流量促進數位公益參與的典型路徑。 螞蟻森林使用者調查結果(見圖1)也印證了這一點,數據顯示(第三方網站資料)有69%的使用者是基於對支付寶平臺的信任而開始使用螞蟻森林,僅有少數用戶是通過朋友使用、親友推薦等私人社交渠道參與,該問卷結果(問卷結果參考借鑒網站資料)實證了公眾主要通過公域流量參與螞蟻森林的現狀。

Figure 1. The reasons why users started using Ant Forest (N = 1472)

圖1. 使用者開始使用螞蟻森林的原因(N = 1472)

4.2. 支付寶公益平台的價值分析

4.2.1. 公益捐贈場景化的價值

在公益領域,公眾參與意願不足的核心癥結在於時間精力投入顧慮與直接金錢支出抵觸。 場景化設計通過行為公益模式、具象化產出呈現及深度鏈接構建三大路徑,有效破解這一困境,為公益生態注入可持續活力。

行為公益的場景化實踐顯著降低公益參與門檻,優化捐贈體驗。 面對公眾對傳統公益的參與障礙,行為公益以場景化設計重構參與邏輯:無需直接資金投入,通過虛擬行為載體實現完整捐贈流程體驗。 支付寶公益平臺的螞蟻森林、螞蟻莊園等產品為典型案例,用戶通過積累能量、愛心蛋等虛擬物品參與捐贈,完整經歷專案選擇、行為捐贈、進展追蹤的全流程,既消除資金門檻,又強化參與真實感。 同時,場景化設計賦予公益多元體驗維度:依託數位技術構建趣味互動場景(如好友能量互動、小雞飼料贈送),將公益從單向捐贈轉化為社交化活動,結合企業配捐機制實現虛擬行為向實際價值的轉化。 例如螞蟻森林以能量兌換實體造林,螞蟻莊園「點亮患兒生命奇跡」項目通過愛心蛋兌換醫療救助金,均突破傳統捐贈的貨幣依賴,拓展公益參與邊界。

場景化設計通過具象化呈現解決公益專案的感知斷裂問題。 傳統公益因巨集大敘事與長周期執行,易導致捐贈人對投入與成果的關聯感知模糊。 場景化設計通過雙重機制優化認知體驗:一方面壓縮時空距離,構建即時關聯。 將環保專案的複雜流程簡化為可視化互動,如螞蟻森林通過“能量轉化虛擬樹木”的動畫呈現,建立“即時行為 = 即時成果”的直觀認知,緩解長週期執行帶來的關注度消耗。 另一方面通過規則設計強化真實性,建立虛擬體驗與實體成果的嚴謹映射。 螞蟻森林明確“虛擬樹木對應西北沙漠實體種植”的承諾,使虛擬場景行為與真實公益產出深度綁定,強化捐贈人身份認同。

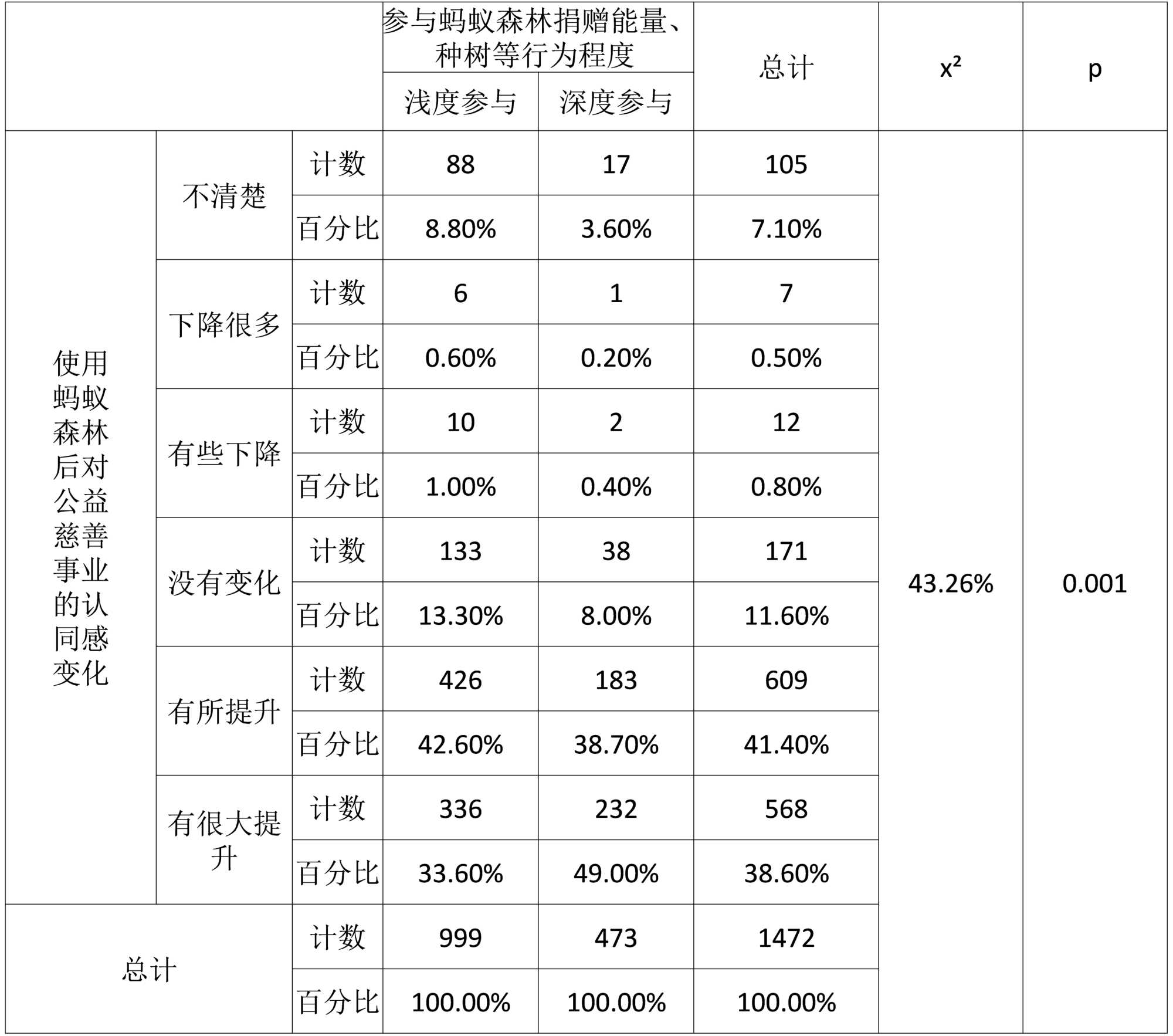

Figure 2. Analysis of the degree of participation in digital public welfare and public welfare identification (Based on third-party data)

場景化設計進一步推動捐贈人與專案的深度連結,核心在於情感共鳴與認知進階的雙重驅動。 其一,通過多維度價值切面的可視化呈現激發共情。 相較於傳統文字報告,公益場景藉助可視化元素與敘事手法展示局部價值切面。 螞蟻森林「種樹得猴」活動以「植物廊道」類比「生態鵲橋」,直觀呈現滇金絲猴保護的生態價值; 螞蟻莊園通過即時天氣同步、卡通形象塑造等精細化設計提升用戶代入感,均有效強化情感依附。 其二,基於共情的自發關注推動認知深化。 使用者因情感共鳴產生的自發關注,會強化捐贈人身份認同,提升參與頻率與強度。 平臺通過主題活動與專業說明,引導使用者完成“抽象價值認知→切面共情→完整價值理解”的進階,最終深化對公益議題及專業實踐的持續關注,實現情感連結向理性認知的轉化。

使用者調查數據顯示(網站數據引用),77.90%的螞蟻莊園用戶認為使用後對公益慈善事業的認同感提升,80%的螞蟻森林使用者表示使用後對公益慈善事業的認同度顯著增強(見圖2)。

4.2.2. 行為公益促進公眾的捐贈體驗與參與體驗

在公益領域,普通用戶參與意願不足是普遍問題,根源在於對時間精力投入的顧慮及對直接金錢支出的抵觸。 行為公益憑藉低門檻與高趣味性應運而生,既能有效吸引用戶參與並留存,又可推動潛力使用者轉化為實際捐贈人,為公益生態注入活力。 行為公益的核心價值之一是大幅降低參與門檻。 它無需使用者實際出資,卻能通過虛擬行為捐贈讓使用者完整經歷選專案、完成捐贈、查看進展的全流程,獲得真實參與感。 支付寶公益平臺的實踐具有代表性,其在螞蟻森林、螞蟻莊園等產品中融入行為公益功能,用戶積累的虛擬物品作為捐贈載體,參與流程貼合日常生活,拓寬了公益覆蓋面。 另一核心價值體現為多元體驗供給與價值轉化。 趣味化互動設計豐富了參與感受,使公益從單向捐贈轉為社交化活動,依託技術優化增強使用者粘性。 在價值轉化層面,平臺通過企業配捐或讚助機制,將虛擬行為轉化為實際公益效能,突破傳統捐贈的貨幣依賴局限。 例如螞蟻森林以能量兌換實際造林,愛心蛋兌換醫療救助金等案例,均實現了用戶行為向公益實效的轉化,重塑了大眾公益參與模式。

5. 總結

作為首批慈善組織互聯網公開募捐平臺,支付寶公益憑藉互聯網企業的技術優勢與業務特色,在公益領域展開了創新性實踐。 其打造的螞蟻森林、螞蟻莊園、螞蟻新村等行為公益互動產品,推動公益場景化進程不斷深入,為公眾營造了零門檻、便捷化的公益參與環境,促使更多使用者在場景體驗中認識、關注並投身公益活動。 同時,平台創新推出消費捐、積分捐、益起捐等多樣化公益產品形態,為公益行業的發展提供了有效助力。 當前,支付寶公益平臺已展現出四個方面的價值特徵與潛力空間:其一,依託螞蟻森林、螞蟻莊園、螞蟻新村等行為公益產品,平臺通過場景化設計幫助公眾熟悉公益議題,優化捐贈體驗,使捐贈者能夠直觀感受公益專案的具象化成果,進而與專案建立深度聯結,實現公益捐贈場景化建構; 其二,平臺在多項公益服務產品中嵌入行為公益功能,如螞蟻森林的綠色低碳行為能量捐贈、螞蟻莊園的愛心蛋捐贈、螞蟻新村的木蘭幣捐贈等,這種設計不僅降低了公益參與門檻,擴大了參與群體範圍,還豐富了捐贈者的體驗維度與場景感知,有效提升了公眾的捐贈參與度與體驗感; 其三,通過公益議題與場景的有機融合,平臺為公眾提供了特定的公共表達空間,而捐贈行為作為公眾表達的實踐結果,進一步強化了使用者的捐贈者身份認同,彰顯了公益議題中公眾表達的價值; 其四,平臺以優質公益專案「貨架」為基礎,搭建起公眾表達與公益深度捲入的潛力空間。 在前期實踐積累的基礎上,平臺自2023年下半年起聯合行業專家、實踐者、平臺方及評估方等多方主體,結合自身獨特價值屬性設計並制定高質量專案遴選規則,致力於為行業篩選優質公益專案,為使用者提供專業、優質的選擇,並依據使用者偏好共同構建公眾參與公益議題表達及推動專案反覆運算優化的價值潛力場域。

儘管「行為公益」模式革新了公眾參與慈善的方式,但其發展亦伴隨著不容忽視的潛在風險與爭議,必須在學術層面進行批判性審視。 首要風險集中於數據隱私與倫理層面,該模式以公益之名廣泛採集使用者行為數據,存在“知情–同意”原則形同虛設、數據過度收集與用途異化以及安全風險等諸多問題。 其次,公益行為本身面臨意義消解與表演化的挑戰,其極低的參與門檻可能導致公益精神淺薄化,助長滿足於符號化參與的“懶人公益”文化,削弱了公益的深層社會價值。 最後,大型平臺所掌握的壟斷性權力構成了結構性風險,其不透明的演算法主導著公益資源的分配,使公益組織產生技術依附,並導致了公共領域私人化的趨勢,可能扭曲公益生態的健康發展。 對這些風險的充分認知與深入討論,是引導“行為公益”模式未來走向規範、公平與可持續發展的必要前提。

參考文獻

[1] 吳波, 盧許春. 歷史演進視閾中的慈善事業與慈善文化[J]. 山東工商學院學報, 2023, 37(6): 106-116+124.

[2] 金碧華, 陳苗青. 慈善3.0時代: “互聯網 + 慈善”面臨的困境及其破解[J]. 行政與法, 2020(4): 43-50.

[3] 馮春, 黃靜文. 網络慈善失范現象及其治理[J]. 貴州財經大學學報, 2019(5): 102-110.

[4] 楊偉偉. “七維”協同治理: 推進我國互聯網公開募捐資訊平臺的規範化建設——基於首批11家公開募捐資訊平臺的分析[J]. 理論月刊, 2019(6): 145-154.

[5] 董一彬, 呂夢園. 淺談我國“互聯網+”時代下網络募捐存在的問題[J]. 法制與社會, 2018(31): 149-152.

[6] 金錦萍. 《慈善法》實施后網路募捐的法律規制[J]. 復旦學報(社會科學版), 2017, 59(4): 162-172.

[7] 徐舒寧, 陳為旭. 《慈善法》視閾下“互聯網 + 慈善”模式探究[J]. 行政與法, 2016(11): 62-67.

[8] 陳潔. 多模型融合下的量化自我影響因素元分析[J]. 文獻與數據學報, 2025, 7(2): 99-116.